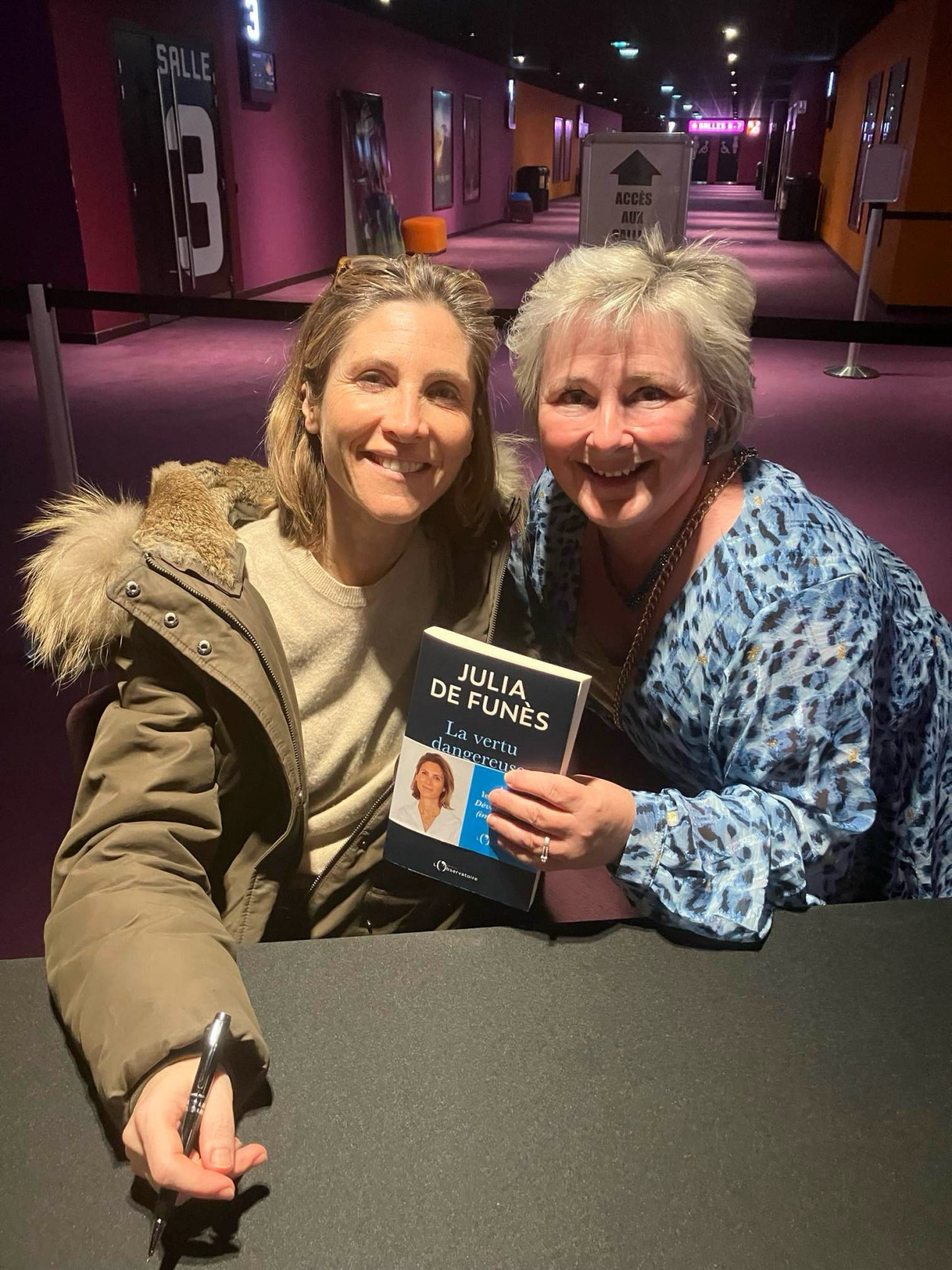

Soirée à Nevers du 28 janvier : retour sur l'intervention de Julia de Funès

Plus de 300 personnes assistaient le 28 janvier à Nevers à la soirée du Medef 58 organisée conjointement avec Adecco. Soirée au cours de laquelle nous avons eu la chance d’écouter Julia de Funès – qui emploie la philosophie pour combattre les idées reçues- sur le thème « crise de sens et responsabilité en temps d'incertitudes ».

"Les incertitudes portent en elles la possibilité d'innover et peuvent devenir un levier d'action". Elle nous incite à agir, malgré la peur. Et même grâce à elle. "Les philosophes nous le disent depuis 3000 ans : nous devons nous familiariser avec la peur et vivre avec elle, c'est la seule façon d'appréhender la réalité telle qu'elle est". Par ailleurs, si les personnes sont réduites à n'être que des outils au service de process, il y a perte de sens, et donc une crise globale potentielle chez tout employeur, petit ou grand.

Quit quitting, augmentation des burn out, difficulté à fidéliser les employés, à attirer des candidats, etc.. tous ces indicateurs doivent nous rendre attentifs et nous pousser à la réflexion.

Comme l'indique l'étymologie du mot crise (du grec Krisé, danger mais aussi opportunité), nous pouvons en avoir deux visions possibles : La vivre comme une contrainte ou comme une chance.

C'est donc avec une clarté de propos, que Julia de Funès nous a démontré de manière limpide ce qu’elle qualifie de process négatif (Contrainte) et process positif (Opportunité).

La crise de sens au travail vue comme une contrainte

Nous vivons dans une société où la peur est valorisée par le « principe de précaution". Imaginer le pire pour réfléchir à partir de celui-ci. Cette vision altère la capacité à faire face et à agir. Pour les organisations, cela se résume à la paralysie de l’évolution : si on ne prend pas de risque, on n’agit pas.

Pour les individus, cela se décline en entreprise par : des règles pour tout, un accent fort sur les normes, le comportement normé et automatisé, sans que le sens général poursuivi par l’entreprise soit décliné auprès des collaborateurs. Cela tend à l’absurdité. La peur aliène et fige l’action et le principe de précaution en est le bras armé. Tant que les process primeront sur le sens, la crise restera un danger.

Une autre injonction entretient ce process négatif : le bien-être et le bonheur universel qui sont aussi un danger puisque, par définition, ce sont des valeurs subjectives. Ma notion du bien-être et du bonheur diffère de celle de mon voisin : ce qui me rend heureux ne rend pas heureux tout le monde.

Julia de Funès s'amuse d'ailleurs de la nomination, en vogue ces dernières années, de « chief happiness officers »... Car le bonheur est un « état contingent », qui dépend des soucis ou des satisfactions que l'on peut avoir à titre personnel, de même qu'il répond à une logique individuelle.

Donc quand on parle de bien-être au travail, il faut être vigilant car uniformiser le bien, c’est enjoindre aux individus une seule manière d’être heureux, réduire le bonheur à des cases à cocher. L’injonction, par son côté obligatoire, crée du malaise voire du mal-être. Son effet peut-être complètement paradoxal.

Selon Julia de Funès, « réduire le bonheur à un résultat de performance est une erreur car le bonheur n’est pas une condition de performance mais le résultat de celle-ci ». Donc partir du principe que les collaborateurs sont performants parce qu’ils sont heureux est, selon elle, erroné. Ils sont heureux au travail quand ils sont performants et l’immobilisme créé par la crainte du pire empêche qu’ils le soient car leur créativité est une prise de risque trop importante.

Dans cette vision, elle dynamite certaines idées préconçues, qui font, par exemple, que la reconnaissance du travail bien fait se concrétise souvent par la seule promotion à un poste de manager... Conséquence de cette impasse, "les entreprises embauchent des coachs qui vont expliquer comment avoir une "posture de managers", dit-elle. Dès que l'on parle de "posture", c'est forcément de l'imposture !"

Pour elle, le charisme n'est ni inné, ni acquis, "c'est l'affaire d'une vie que d'avoir le courage d'être soi-même" avance-t'elle.

Enfin : le tout collectif. Tout n’est pas collectif dans les organisations. Elle fustige la « réunionite aigüe » et rappelle que pour que la notion de collectif fonctionne, il y a trois conditions préalables indispensables : Du travail individuel en amont ; Une stratégie et une direction indispensables complétées par la solidarité entre les membres de l’organisation et enfin que chaque membre doit être en mesure de prendre un risque pour lui-même (par exemple si l’erreur a une valeur d’expérience positive et pas de risque qu’on ne peut pas prendre)

Elle termine en disant que l’esprit d’équipe ne peut exister et fonctionner que si les enjeux et les opportunités sont clairement définis et transmis. Le flou génère l’immobilisme.

La crise de sens au travail vue comme une opportunité

Pour Julia de Funès, pour transformer la crise en opportunité, les collaborateurs doivent se sentir acteurs dans leurs vies professionnelles, authentiques. D’ailleurs, action, acteur et authentique ont la même étymologie.

Pour y parvenir, cela nécessite de pouvoir revenir à soi, de trois manières : Prise de risque – Sens et Confiance.

Les collaborateurs doivent pouvoir prendre des risques calculés, jouer avec les aléas, quand l’organisation promeut qu’il y a moins à perdre à prendre un risque qu’à rester immobile. Ainsi elle favorise l’intelligence d’action et l’intuition plutôt que l’immobilisme.

Ils doivent également pouvoir répondre à la question « pourquoi est-ce que je fais ça ? » plutôt qu’à la question « comment je fais cela ? ». Le sens, la finalité doivent reprendre la main sur la technique, replaçant celle-ci à sa place de moyen d’action.

Répondre à la question « à quoi je sers ? » est primordiale pour l’être humain. Elle remet aussi la valeur Travail à sa place de moyen d’exister au lieu de finalité de l’existence.

En désacralisant le travail, on lui rend du sens. Il n’est plus le but ultime. Pour Julia de Funès, pour que le travail fasse sens, il faut que la raison d’être de l’entreprise transcende ses process, qu’il y ait une notion de mission à accomplir, une mission authentique , dans laquelle le collaborateur peut se projeter. Et dans laquelle il se sent réhaussé, mis en valeur. Elle se méfie des "raison d'être" de l'entreprise qui ne sont souvent que des mots.

Cette logique positive implique que l’organisation favorise la confiance en soi et dans les autres (confiance vient du latin cumfidere, avec foi).

Avoir foi en quelque chose, c’est faire un pari sur l’inconnu. La confiance n’est pas du registre du cognitif, de la connaissance, du processus. Selon Julia de Funès, la confiance est l’inverse du contrôle. Elle permet à l’individu de se sentir acteur et plus seulement le rouage d’un process.

Sans se faire pour autant d'illusions. « Pourquoi parle-t-on tant de confiance actuellement ?, demande-t-elle. Parce que c'est rentable ! Les collaborateurs qui se sentent investis de la confiance de leur employeur veulent s'en montrer dignes », explique-t-elle.

En conclusion, pour Julia de Funès, prise de risque, sens et confiance sont des piliers humains. Ils sont de l’ordre de la compétence humaine de réfléchir à sa propre action.

Citant Alain, elle conclut : « ne décidant jamais, on dirige toujours ». Le sens n’est pas un mot vain, c’est ce qu’on met dedans qui permet qu’il s’anime. C’est une question de volonté et de lucidité des individus de mettre du sens dans les organisations.

Son intervention a été suivie d'un échange de regards croisés avec Christophe Catoir, et questions réponses avec les participants.

Nous espérons pouvoir vous mettre en ligne très prochainement la captation vidéo.

Galerie d'images4

Commentaires0

Veuillez vous connecter pour lire ou ajouter un commentaire

Articles suggérés